2025年度第一段階「ジュニアマスター育成プログラム」開催日誌

2025年7月30日(水),31(木)【STEAMプログラムI】「イネの花粉の個数から地球温暖化の影響を探ろう」開催報告

2025年7月30日(水),31日(木)の両日に「イネの花粉の個数から地球温暖化の影響を探ろう」を開催しました。

初めに,生物資源科学部小林和広准教授から地球温暖化と農業の関係についての講義がありました。「農業は地球温暖化でどんな影響を受けるのか?」,「地球温暖化で作物の生産量はどのように変化するか?」などの受講生の事前質問に対して,答える形で講義がなされました。

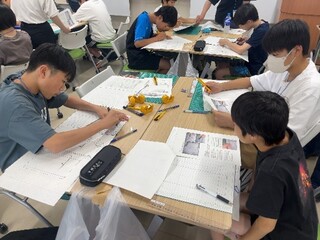

プログラム中盤では,ルーペや双眼実体顕微鏡を使ってトマトやオクラ,ゼラニウム等の花のおしべ,めしべ,がく等を観察しました。花の細部を見ながら分解し,観察したりスケッチしたりすることで、花の構造を学びました。続いて,イネの花を観察しました。イネの花はとても小さいですが,ピンセットを使い,見たい部分を取り出して観察しました。

プログラム終盤では,みんなで協力して,品種と栽培温度が異なるイネについて,柱頭に付着している花粉の個数を調べました。イネの花粉の個数が栽培温度によってどう変化するかを調べることで、地球温暖化がイネの生産に与える影響について考えました。

このプログラムを通して,自分から進んで取り組んだり,分からないことや上手くできたことをメンターや先生に共有したりしている受講生の姿が印象的でした。

|

|

|

|

|

|

2025年7月5日(土)【アカデミックスキルゼミI】「研究計画を固めよう」開催報告

2025年7月5日(土)に,第一段階プログラム【アカデミックスキルゼミI】「研究計画を固めよう」が開催されました。6月14日(土)に行われたプログラムの続きでした。

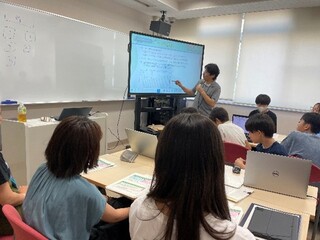

今回のプログラムでは,「ローデータ」の扱いについて学びました。ローデータとは,加工されていない生のデータのことです。受講生は,ローデータとは何か,扱う際の注意点は何か,そして,データからどのようなことを調べることができるのかなど,今後の研究において大切なことを学びました。

インターネットが発達し,誰もが簡単に様々な情報にアクセスすることができるようになりました。一方で,それらのデータは,既に処理されたデータがほとんどで,義務教育段階でローデータに出会う機会はあまり多くありません。ローデータの方が多様な情報を得ることができるため,自分でローデータを調べ,処理することができるようになることが大切です。そのことに気づいた時間となりました。

|

|

|

|

2025年6月28日(土)【STEAMプログラムI】「光を虹に変える装置を作ろう」開催報告

2025年6月28日(土)の午後,【STEAMプログラムⅠ】「光を虹に変える装置を作ろう」を松江キャンパスにおいて開催しました。

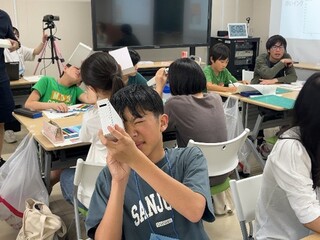

今回のプログラムでは,本学教育学部の塚田真也准教授が講師を務め,光の波を観察しました。受講生は,今回の実験器具である分光器を作成し,蛍光灯やプロジェクターの光などの様々な光源を,分光器で観察し,光はどのように見えるのかについて学習しました。箱型の分光器は方眼紙を使い,余分な光が入らないように試行錯誤しながら作成しました。

分光器が出来上がると,さっそく覗いてみて「わあーすごい」,「虹が見える!」など歓声を上げていました。そして,「あれを見たらどうなるのだろう」と好奇心を持ち,熱心に観察を行っていました。屋外の活動で暑い中,探究活動を楽しんで行う様子が見られました。

|

|

|

|

2025年6月28日(土)【アカデミックスキルゼミⅠ】「How to become a doctor in the other countries」開催報告

2025年6月28日(土)の午前,第一段階プログラム「How to become a doctor in the other countries」が松江キャンパスにて開催されました。

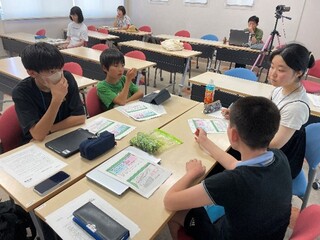

今回は,米国ミシガン州立大学のDavid Wong先生を講師にお招きし,「面白い人間とはどのような人か」,「優れた科学者とは」,「希望する大学に入るには」など,研究を行う上で大切なことや自己実現について,ご教授いただきました。

Wong先生によると,面白い人間とは,誰もやっていないことに挑戦し,協調性を持ち社会性を失わない人物のことで,優れた研究者になるためには必要な素質だということでした。受講生たちは,他の人と同じところや違うところは何かについて考えを巡らせていました。

さらに,受講生たちは,自分がいかに面白い人間かをアピールする模擬面接に挑戦しました。頭を悩ませながらも,それぞれが自分にしかできないこと,他人とは異なる経験や価値観を見つけ出そうと真剣に取り組む姿が印象的でした。

このプログラムは、受講生たちにとって今後の研究活動や進路選択において、参考となることがたくさんあったと思います。受講生には,ぜひこれからどんどん「面白い人間」になっていってほしいと思います。

|

|

2025年6月14日(土)【アカデミックスキルゼミI】「研究の進め方の基本を学ぼう」,「データ分析の基本」開催報告

2025年6月14日(土)に「研究の進め方」「データ分析」を島根大学松江キャンパスで開催しました。

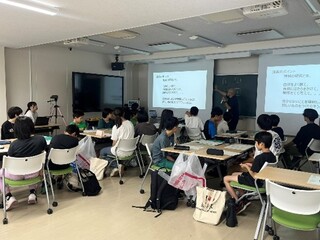

午前の「研究の進め方」では、研究をするうえで気を付けることや重要なことを学び、御園教授が用意した論文の分析を班ごとに行いました。午後の「データ分析」では、興味のある論文をGoogle Scholarを用いて調べ、自分の意見をまとめる活動を行いました。論文の分析をする際には、班内で積極的に意見を出し合うことや、別の班と意見交流を行ったことで、新たな発見や学びにつながっている様子が見られました。論文を引用する活動では、うまく自分の考えを伝えられない受講生もいましたが、くり返して論文を読んだり、添削したりすることで、論理的に意見を述べることができるようになってきたなと感じました。

2025年5月24日(土)「開講式」開催報告

2025年5月24日(土),島根大学松江キャンパスにおいて,「しまだいジュニアドクター育成塾」の開講式を開催しました。今年度も新たに受講生を迎え,令和7年度のプログラムがいよいよスタートしました。

開講式では,先生方からの温かいメッセージとともに,今年度の目標や活動方針が共有されました。式の後には,第二段階受講生6名と,修了生2名による,口頭発表が行われ,それぞれが自らの研究成果を堂々と語りました。

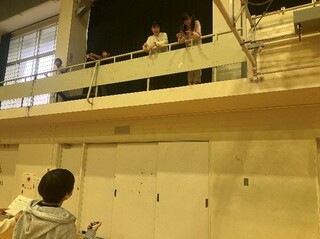

午後は,本学医学部 河村敏彦准教授及び数理・データサイエンス教育研究センター 瀬戸和希先生のご指導により「紙ヘリコプター実験で学ぶ!データサイエンス~入門編~」を開催しました。受講生は,紙ヘリコプターの滞空時間が長くなる羽の長さを探すために,データを集めて分析しました。

まずは,「紙ヘリコプターの羽の部分が何cmがよいか」について各グループで話し合い,羽の長さが異なるものを2つ作成しました。次に,体育館に移動して,作った紙ヘリコプターを高いところから落とす実験をしました。受講生は,役割を分担して,データを集めました。最後に,データをグラフに表して,平均値や範囲を出しました。2つの紙ヘリコプターの滞空時間を比較して,他のグループのデータを共有しました。その後,「なぜ落とすたびに滞空時間が異なっているのか」という,データのばらつきの原因を考察し,ばらつきを小さくするための解決方法を考えました。このプログラムを通じ,研究における良いデータの集め方について学びました。

受講生の皆さんは,最初こそ緊張した様子も見られましたが,先生方やメンターの温かい声かけ,そして保護者の皆様の見守りもあって,次第にリラックスしていきました。これからさまざまなプログラムを経験することを通して,少しずつ成長する姿を見守っていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|