2025年度第二段階「ジュニアドクター育成プログラム」開催日誌

2025年7月23日(水)~25日(金)【リサーチエクスカーションII】「隠岐から地球(マザーアース)を知る」開催報告

2025年7月23日(水)~25日(金)の2泊3日,第二段階受講生を対象に隠岐研修を実施しました。

|

|

<1日目>

隠岐の島町に到着して最初の活動は,島根大学隠岐臨海実験所での海洋プランクトンの観察でした。吉田真明所長のご指導のもと,小型船舶に乗船し,プランクトンを採取しました。顕微鏡で観察すると,たくさんのプランクトンが見られました。プランクトンの中で気になった個体はどんな名前なのか,辞典を片手に真剣に顕微鏡をのぞく受講生の姿が印象的でした。

夕食後,各自の研究を進める時間が設定されており,自分の研究計画書を見返し,研究がより具体的になるよう,計画を練り直しました。研究は計画が重要です。悩みながら,自分の納得できる研究を作り上げて欲しいと感じました。

|

|

|

|

<2日目>

2日目は島後を巡検しました。まず隠岐自然館を訪れ,隠岐ジオパーク推進機構の野邉一寛事務局長より館内を案内していただきました。続いて,野邉事務局長のガイドで,都万船小屋群,壇鏡の滝,玉若酢命神社,銚子ダムの隠岐片麻岩,白島海岸,久見海岸の黒曜石を観察しに行きました。野邉事務局長は,「『なぜこうなったんだろう』と考える癖をつけなさい」と何度も仰いました。確かに見える景色は「あれ?」と思うようなことばかりです(例えば,7月末なのにアジサイが綺麗に咲いていました)。その一つ一つをしっかり観察し,「なぜこうなったんだろう」と考えることが探究に繋がります。

|

|

|

|

<3日目>

3日目は島前へ移動し,船を乗り継ぎ,知夫里島を訪問しました。ここでは,島根大学教育学部の辻本彰准教授からご説明をいただきながら,学習を進めました。最初に「河井の湧水群」を訪れました。知夫里島には川がないのに湧水が出る不思議について学びました。次に「赤ハゲ山」を訪れ,山頂へと昇っていくバスに受講生は歓声を上げていました。赤ハゲ山がどうやってできたのか,地球の歴史と共に学びました。道中の牛の姿を眺めながら隠岐最後の訪問地,「赤壁」へ行きました。赤い岩肌を見ながら,なぜこの崖は赤くなったのかについて考えました。3日目まで来ると,受講生も疑問がどんどん湧き出してきて,次々と質問している姿が印象的でした。

|

|

|

|

3日間を通して,隠岐の雄大な自然や隠岐独自の歴史などを,自分たちの知っている知識を合わせて理解しようとしている受講生の姿が印象的でした。「来てよかった」,「2泊3日が一瞬だった」と受講生が満足そうな顔で話しており,嬉しく思いました。今回の研修で培った「『なぜこうなったんだろう』と考える癖」を生かし,これからの探究を深めていって欲しいと思います。

2025年7月12日(土)【プレゼンテーションアカデミーII】「ポスター発表を体験しよう」開催報告

2025年7月12日(土),島根県益田市にある島根県芸術文化センター「グラントワ」で開催された,「益田さいえんすたうん」に参加しました。

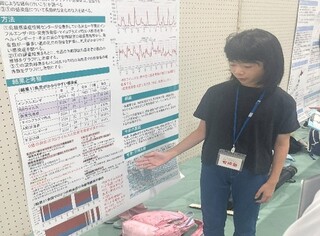

午前中は,受講生一人一人が,自分の研究をポスターにまとめて発表しました。発表では,高校生や一般の方,大学の研究者などから質問を受けたり,今後の研究の展望について助言をいただいたりして,多くの学びを得ました。また,大学の研究者によるポスター発表も見学し,研究の進め方や表現方法など,多くのことを学びました。

午後は,2チームに分かれてペーパータワーの高さを競うゲームに参加しました。高さ210cmほどまで積み上げる高校生チームもありましたが,自分たちが考えたプランで健闘しました。その後,JAXAの生田ちさと先生による宇宙についての講義を受講しました。進んで生田先生に質問をする場面も見られ,とても活発で,充実した時間となりました。

今回の参加を通して,発表する側と聞く側の両方を経験し,大変貴重な学びの一日となりました。

|

|

|

|

2025年度7月5日(土)【アカデミックスキルゼミII】「ポスター発表の練習をしよう」,「サイエンスチャレンジ準備」開催報告

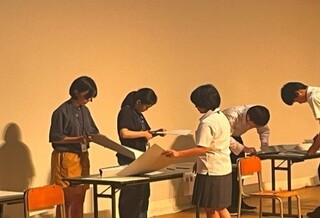

2025年7月5日(土),第二段階受講生が,一週間後に島根県立益田高等学校主催で行われる「益田さいえんすたうん2025」に向けて,ポスター発表練習と中学生・高校生科学チャレンジレギュレーションの準備を松江キャンパスで行いました。

午前は,ポスター発表の練習を行いました。2グループに分かれて発表練習と質疑応答の練習をしました。質疑応答では,質問のほか,「わかりやすい発表で聞きやすかった。」「このようなデータがあると,もっとよい発表になる。」などのアドバイスもありました。

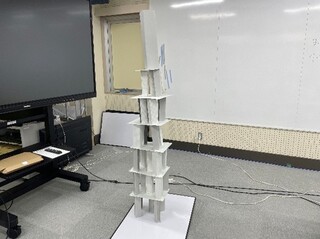

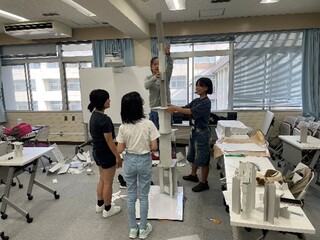

午後は,科学チャレンジレギュレーションの準備を行いました。今回の競技作品のレギュレーションはペーパータワーでした。競技方法は,制限時間内に10枚以内の工作用紙を用いて,ペーパータワーを作成し,ペーパータワーの高さが高いチームの勝利です。受講生は,2チームに分かれて出場するため,チームごとで作戦を考えました。実際に工作用紙で作成しながら作戦を立てていく中で,受講生同士で話し合い「土台はこの形がよい」,「こっちのほうが安定する」など,試行錯誤しながら取り組む様子が見られました。また,後半には,立てた作戦が試すために受講生2チームとメンターチームで対決しました。対決後は,それぞれのチームで作戦について振り返り,勝つために作戦の修正を行いました。今回の準備をもとに本番も頑張って欲しいと思います。

|

|

|

|

2025年6月28日(土)【アカデミックスキルゼミII】「効果的なプレゼン技術を学ぼう」開催報告

2025年6月28日(土)にプログラム「効果的なプレゼン技術を学ぼう」を行いました。8月のサイエンスカンファレンス選抜会に向けて,スライドづくりのポイントを学んだり,7月12日の益田さいえんすたうんに向けて,ポスターの推敲を行ったりしました。

まず,受講生は,プレゼンテーションを行うのは,どんなときであるか考えました。自分の意見や商品をPRするときなど,様々な意見が出ました。その後,プレゼンをしている動画を視聴し,どんな工夫がされているか考えました。

次に,スライドづくりのポイントを学びました。スライド枚数やアニメーションの量など,スライド作成のポイントについて学習しました。その後,実際にスライドを作りました。見やすい文字の大きさや色などについても考えながら作成しました。

最後に,益田さいえんすたうんに向けて,今年3月の学習成果発表会で作ったポスターをお互いに見合い,良い点や改善点を挙げました。文章や図・写真,色の使い方など,お互いにより良くするために伝え合い,意義のある活動となりました。

|

|

2025年6月1日(日) 【STEAMプログラムII】「最先端技術でマウスの脳を光らせよう(前編)」 開催報告

2025年6月1日(日)に,プログラム「最先端技術でマウスの脳を光らせよう(前編)」を本学出雲キャンパスの医学部において開催しました。今回のプログラムでは,マウスウイルスベクター(遺伝子を細胞に導入するための運び屋(ベクター)として、ウイルスをベースにしたもの)を使用した,蛍光タンパク質を作る遺伝子の注射を行いました。

まず,医学部の桑子賢一郎准教授をはじめ,先生方から,脳の働きや蛍光タンパク質を作る遺伝子,ウイルスベクターなど,このプログラムで必要となる事柄について学びました。

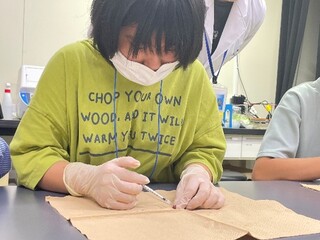

その後,実験室でマウスに触れ,色素を用いた注射の練習やウイルスベクターの注射を行いました。はじめは,マウスに触れない受講生や緊張している受講生もいましたが,少しずつ慣れていきました。また,マウスに触れる際には,目の色や指の本数などマウスの観察にも真剣に取り組んでいました。注射の際には,緊張している様子もありましたが,先生方から褒めていただき,全員がうまく注射することができました。

最後に,質疑応答や振り返りを行い,学びを深めていました。

|

|

|

|

2025年5月24日(土)「開講式」開催報告

2025年5月24日(土),島根大学松江キャンパスにおいて,「しまだいジュニアドクター育成塾」の開講式を開催しました。今年度も新たに受講生を迎え,令和7年度のプログラムがいよいよスタートしました。

開講式では,先生方からの温かいメッセージとともに,今年度の目標や活動方針が共有されました。式の後には,第二段階受講生6名と,修了生2名による,口頭発表が行われ,それぞれが自らの研究成果を堂々と語りました。

午後は,本学医学部 河村敏彦准教授及び数理・データサイエンス教育研究センター 瀬戸和希先生のご指導により「紙ヘリコプター実験で学ぶ!データサイエンス~入門編~」を開催しました。受講生は,紙ヘリコプターの滞空時間が長くなる羽の長さを探すために,データを集めて分析しました。

まずは,「紙ヘリコプターの羽の部分が何cmがよいか」について各グループで話し合い,羽の長さが異なるものを2つ作成しました。次に,体育館に移動して,作った紙ヘリコプターを高いところから落とす実験をしました。受講生は,役割を分担して,データを集めました。最後に,データをグラフに表して,平均値や範囲を出しました。2つの紙ヘリコプターの滞空時間を比較して,他のグループのデータを共有しました。その後,「なぜ落とすたびに滞空時間が異なっているのか」という,データのばらつきの原因を考察し,ばらつきを小さくするための解決方法を考えました。このプログラムを通じ,研究における良いデータの集め方について学びました。

受講生の皆さんは,最初こそ緊張した様子も見られましたが,先生方やメンターの温かい声かけ,そして保護者の皆様の見守りもあって,次第にリラックスしていきました。これからさまざまなプログラムを経験することを通して,少しずつ成長する姿を見守っていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

2025年4月26日(土)【アカデミックスキルゼミII】「研究計画を立てよう」開催報告

2025年4月26日(土)の午後,「研究計画を立てよう」を松江キャンパスにおいて開催しました。今回のプログラムでは,第一段階で行ったポスター発表の内容をブラッシュアップし,第二段階ではどのように研究をより深めていくのかについて計画を立てました。

事前に受講生が記入した研究構想シートをもとに,教育学部 御園真史教授やメンターとともに,実際にどのように研究活動を行っていくのか具体的に考えました。第一段階のポスター発表では,インターネットや本を用いた調べ学習が中心となっていましたが,第二段階での研究では,調べ学習のみにならないよう,実際にデータを取ることが必要です。そのため,受講生は,自分の研究テーマにおいてどのようにデータを取ることができるのかについて,先行研究や先生のアドバイスをもとに研究構想シートをブラッシュアップしました。先生やメンターと話をする中で,研究の方向性が定まってきたり,新たな疑問が出てきたりするなど,自分がこれから行っていく研究について受講生が真剣に向き合っている様子が印象的でした。これから1年,自分のやりたい研究を楽しんでもらえればと思います。

なお,当日都合が悪く欠席した受講生には,別日に補講を行いました。

|

|

|