第2回基礎体験活動連絡会議

そこで,この年度末において,学生に活動の場を与えてくださった事業所の皆様との連携を図るために「第2回基礎体験活動連絡会議」を開催しました。そして,活動に対する趣旨や大学生の様子についての理解をお互いに深めるために,情報交換に努めました。

|

実施日 |

平成25年2月19日 14:30~16:30 |

| 場所 | 島根大学教育学部棟 33番教室,34番教室,模擬授業演習室 |

| 事業 |

松江市立川津幼稚園,島根大学教育学部附属幼稚園,あおぞら保育園, |

| 日程 | 14:30 全体会: ①はじめのあいさつ ②今年度の活動の様子の報告 ③諸連絡 15:30 グループ別協議会 ・学校関係者 ・行政,社会教育施設関係者 ・各種団体 ①学生の活動の様子や成果 ②学生募集に際しての意図や工夫 ③活動を進める上での課題 |

全体会では,今年度の様子について,報告しました。ここでは,簡単に紹介します。

平成23年度までは参加事業所数は大きく変化していないものの,活動数は増加しています。参加学生数も同様に増加しています。本年度は昨年度と同水準で推移しており,安定した取組状況です。

学生が本活動に取り組むことについての有意義感を調査したところ,5段階評価(5の方が肯定的評価)で4.0でした。この傾向は依然として高い水準であり,意義を感じて取り組む姿が分かります。

①子どもとのかかわり

②支援・指導の実際

③企画・運営力の伸長

を挙げる学生が多く,社会における活動での責務や貢献による達成感とそこで得た学びを大切にしていることが分かります。また,学生の自己評価を学年別に集計したところ,学年が上がるにつれて教師力が伸長していることを実感していることが分かります。

また,本年度より,高等学校における活動を新規に開始していただいたことで,高等学校の教育活動に関心のある学生が関わり,その結果として,学校体験活動の割合が昨年度に比べて増えています。

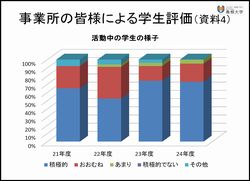

事業所の皆様からも,学生の取り組む様子について,9割の方に肯定的な評価をしていただいています。

一方で,連絡のあり方や挨拶・言葉遣い等のマナー,TPOに応じた服装のあり方などに課題がある場合も指摘を受けました。実地の場でご指導をいただき,学生にとってもよい学びの場となっていますが,大学においても留意して指導を行うことで,より円滑に活動が開始され,経験の質を高めていくように努めていきたいと考えています。

大学からの報告の中で,実際に4年間を通して,活動を行った学生による発表も行いました。その内容を紹介します。

|

≪「1000時間体験学修の学び」≫ 初等教育開発専攻 4年生 瀧川 智子 さん 自分自身,子どものリーダー養成研究会や学校現場における学習支援等,4年間を通して様々な活動に関わることができました。しかし,入学当初は,あまり1000時間体験学修(基礎体験領域選択活動)について,よく分からないまま参加していました。今,改めて振り返ってみると,参加することで実感を通して理解できることが多くあります。 |

すべて実体験を基にした話であり,参会者の方にもうなずきながら聞いていただきました。本活動が本当に有意義な学びへとつながっているという学生の思いを,この発表を聞いていただくことで実感していただけたのではないかと思います。

●グループ協議での情報交換

より個別の状況に応じた学生の様子や活動についての成果と課題を明確にするために,事業所の種別を・学校関係者・行政,社会教育施設関係者・各種団体 の3グループに編成させていただき,協議を行いました。それぞれの活動に特有の状況や様子,実際に学生に対して行っていただいている支援等について情報交換でき,要望等もお聞きすることができ,有意義な協議会となりました。次年度に向けて,ますます活動が充実し,学生にとっても,そして受け入れていただいた事業所の皆様にもよりよいものとなるように努めていきたいと思います。