スタートアップセミナー2014

|

実施日:

|

平成26年9月26日(金) 12:45~15:45 |

|

会場:

|

全 体:35番教室 グループ:25番教室,390教室,模擬実習演習室,学校教育体験演習室1・2 |

|

参加者:

|

教育学部 1年生 |

|

ねらい ・入学時からの基礎体験活動の取り組みを振り返り,参加への心構えや手続き等の再確認を行う。 ・小グループでの体験発表を通して,体験活動で得られる多様な学びや課題を共有するとともに,今後の活動への意欲化を図る。 |

|

1 全体指導について

各自が個人の活動時間集計票をもとに,これまでの体験活動時間数の確認を行いました。その後,教育支援センター専任教員から, 1年生前期の活動状況の説明や活動に参加する際の手続きや注意事項について指導しました。

特に,スケジュールや体調の管理,登録や事前・事後指導のあり方,活動先での守秘義務や移動手段も含めた危機管理についての話でしたが,実際に活動を行ってから具体的な場面が分かる上でのこの時期における再確認を大切にしています。

2 体験活動の実績と1年生のふりかえり

《基礎体験活動の状況》

| 基礎体験 |

学校教育 体験 |

臨床・カウン セリング体験 |

合 計 | |||

| 選択 | 必修 | |||||

| 最終修得時間数 | 510 | 400 | 110 | 340 | 150 | 1000 |

| 平 均 | 84.3 | 49.4 | 34.9 | 49.7 | 0 | 134.1 |

(9月17日現在)

前期において,平均では必修400時間中の約50時間の活動がすでに認定されている状況です。これは,ほぼ例年と同様の時間です。しかし,通年期間に実施される活動では,まだ事後指導の行えないものがありますので,実際にはより多くの時間を行われていることでしょう。全般的に,無理なく,計画的に取り組んでいるようです。

さらに,本セミナー(本学部1年生175人を対象)において,「基礎体験活動に関するアンケート」調査を行いましたので,その一部を紹介しましょう。

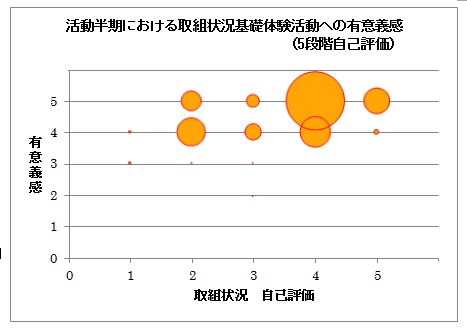

下図バブルチャートをご覧ください。横軸は基礎体験活動への取組状況を自己評価したもので,5が肯定的な回答となります。円の直径で人数を表しています。平均値は3.45(小数第3位以下四捨五入)であり,4「まあまあ取り組んでいる」と回答した学生が最も多い反面,2「あまり取り組んでいない」と回答した学生もかなりの割合を占めています。

縦軸は基礎体験活動を有意義と感じるか(有意義感)について,5を肯定的な回答としたものです。ほとんどの学生が,5もしくは4と回答しており,平均値は4.54(小数第3位位以下四捨五入)と高い数値を示しています。基礎体験活動を有意義な活動と感じていることがよく分かります。

また,活動への取組状況が肯定的な学生ほど有意義感も高いですが,一方で,あまり取り組めていないと回答している学生も活動の意義については認めていることが分かります。

では,学生から寄せられた感想(記述)を,紹介します。

・普段は反抗的な子どもでも,本当は優しい子で,悩みを抱えているときもある。表面だけではなく,本当の姿を理解しようと思い接していたら,いい関係を築くことができた。(子ども理解)

・田んぼでの活動では,田植えから稲刈りまでし,それも楽しかったのですが,田んぼにいる生物の観察や草木で遊んだりすることで,自分がフィールドワークを行ったときに使える知識をたくさん得ることができた。(教科の基礎知識・技能)

・小学生から中学生までの子どもたちそれぞれの学習支援を実際に行うことができ,年齢にあった指導方法を学ぶことができた。(学習支援の指導技術)

・子どもたちにとっての体験のねらいである「協力」が,自分たちサポーターにも必要とされていることを,身をもって知った上に,その課題を自分にできる立ち回りで解決することができた。(リーダーシップ・協力)

・担当の子どもたちとはもちろん,その子の親,先生,その他の参加者の方々,大学生ボランティアなど,たくさんの人とふれあい,つながりを感じることができた。(コミュニケーション)

・自分たちの力で,何もない状態から企画をし,実践していく時の大変さを知ることができた。自分の中の引き出しの少なさを実感し,知識を充実させる必要があると思った。(探求力)

・子どもたちに伝えることの難しさ,また伝えるためには,まず自分が手本となるような行動をしなければならないことを感じた。(社会の一員としての自覚)

以上は,ごく一部ですが,「10の教師力」を身につけ,総合的に学んでいることが感じられます。

3 体験発表会について

先述した,各1年生の活動の状況や学んだことについて,「学校教育実践研究Ⅰ」の6人ずつのグループに分かれて紹介し合いました。学校教育実践研究では同じ授業観察を通しての話し合いでしたが,今回はそれぞれが行ってきた個別の体験について話さなくてはなりません。誰がどのような体験をしてきたのか,そこから何を感じたのか,興味深い内容となりました。

お互いの学びを共有することができ,双方に刺激を得ることができました。いよいよ大学生活後期の開始という節目において,今後の自身の取組について考えるよい機会となったようです。すでに“大学生”としての顔が感じられました。

また,今年度も4年生がピアサポーターとして各クラスに3名参加してくれました。1年生の体験活動の話を聞きながら,活動の取組についてアドバイスをしてくれました。実際に多くの体験をもつ先輩からのコメント等は1年生にとって貴重なものとなりました。

「4年生の話を聞くことができてよかった。特に同じような体験をしていた先輩が,自分が思っているようなことを1年生の時に感じていたと聞いて,自分もこれから頑張っていけば,先輩のようになれるのではないかと少し勇気づいた。これからも,セミナーでのふりかえりや先輩のアドバイスを生かして頑張りたい。」という感想が,聴講した1年生から寄せられました。

この気持ちを大切にし,まだ3年と半年の期間がある1年生が,よりねらいを意識して活動に臨むことで,豊かな人間性と実践的な指導力をさらに身につけていくことができると思います。これからの1年生の活躍と,たくましくなっていく成長の様子を期待してバックアップを図っていきたいと思います